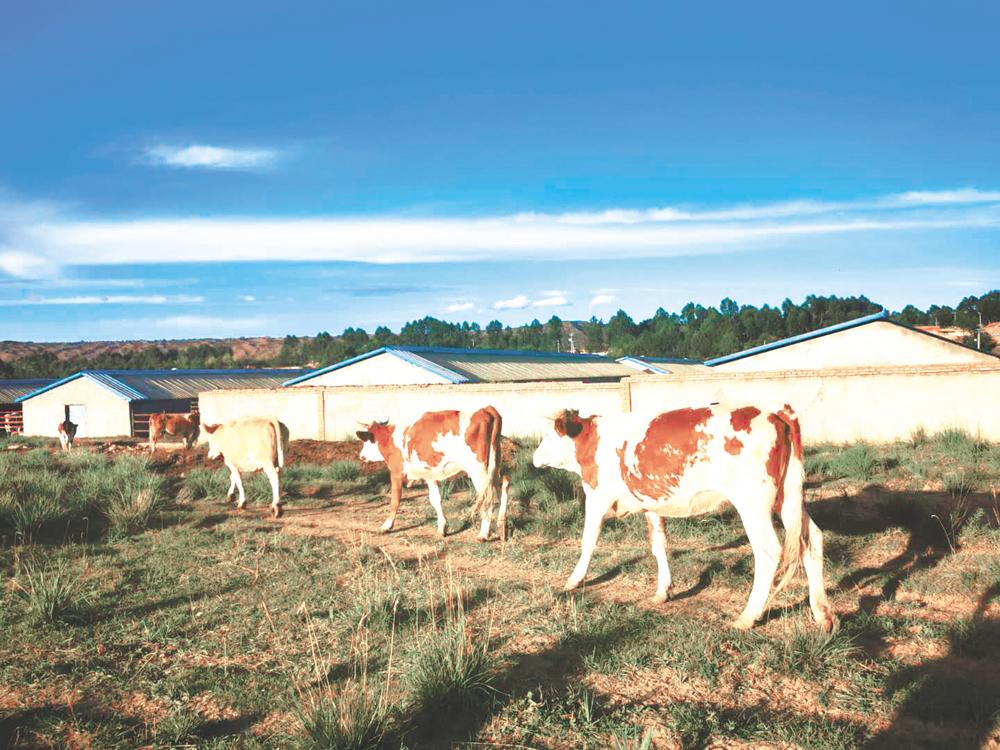

黄牛让茫拉乡走上致富路。 周太加在放牧。

周太加在放牧。 收割青储饲料。 茫拉乡政府供图

收割青储饲料。 茫拉乡政府供图 挤牛奶。

挤牛奶。 和村民们聊聊“牛”日子(右二为上洛哇村党支部书记卓玛本)。

和村民们聊聊“牛”日子(右二为上洛哇村党支部书记卓玛本)。

青海新闻网·大美青海客户端讯 夕阳西下,暮色浓浓。

“哞哞哞……”随着一声声深沉的牛叫声,洛巴将牧归的牛群赶进了牛棚。

“白天去草场上上学,晚上放学回家啦。”洛巴开玩笑地说,自己家的这些牛每天早晨要赶到草场上去吃草,傍晚时再赶回牛棚,就跟学生娃上学一样。

洛巴是海南藏族自治州贵南县茫拉乡上洛哇村的村民,几年前,家里靠着几亩庄稼地维持生计。“去年靠着黄牛收入11万元,我们是赶着黄牛奔小康,日子越过越红火。”洛巴脸上笑意盈盈。

洛巴说的这只牛可不一般,它们身形高大,膘肥体壮,毛色棕黄,大家俗称“黄牛”,官方名字叫西门塔尔牛,就是这黄牛带着群众脱了贫,过上了“牛”日子。

牛棚前,夕阳下,上洛哇村党支部书记卓玛本算了一笔账,以前村里靠庄稼吃饭,亩(1亩约为0.067公顷)产青稞约300公斤,1公斤青稞2.4元,大概收入600元,除掉成本,净赚也就两三百元钱。

卓玛本告诉记者,以前农户家也养牛,但分散养殖的牛品种不一,卖不上好价钱,2015年,全村年人均收入只有600多元。2016年,全村开始养殖黄牛,这几年,村民收入翻了几番,2019年底,全村年人均收入达到了10500元。说这话时,卓玛本笑开了花。

茫拉乡是一个以农为主、农牧结合的农业乡,全乡有13个行政村,总人口7991人,以藏族为主,有4.2万亩耕地和102万亩草场,其中禁牧面积51.4万亩,平均海拔2900米,大部分村庄坐落于茫拉河谷地两岸。

没有产业是茫拉乡致富路上的“拦路虎”。仅靠在几亩庄稼地“刨食”,再精耕细作,在地里“绣花”,也没有大奔头。

怎么办?村里有丰富的天然牧场,因地制宜,养牛!

依托4.2万亩耕地和102万亩天然草场,2016年,按照贵南县委、县政府“五个一”精准扶贫模式,实施“一人一牛一人十羊”扶贫到户产业发展项目,茫拉乡着力发展“一乡一品一人一牛”黄牛高效养殖。

“以‘一人一牛’产业发展为基础,把培育发展‘一人一牛’黄牛养殖产业作为提升农牧民脱贫增收和乡村振兴的有力保障,按照群众意愿和市场需求,推动耕地、草场、家庭牧场、养殖合作社规模经营、融合推进、抱团发展。”茫拉乡政府乡长叶旦才让介绍。

“这黄牛到底能赚钱不?”“成本高不高呀?”新产业还没开始,村民就有了这样那样的疑虑,生怕赔了钱。

“为了说服大家,乡上足足做了两个月的宣传,先是党员带头养殖,看到‘甜头’后,村民也就慢慢参与进来了。”叶旦才让说。

从1头到10头,从1家到10家,村干部带头,一点点带动村民养牛。2018年全乡合作社人均分红3万多元,2019年达到4万多元,预计今年会在5万余元。

“刚开始养的时候,按照一人一头牛的标准购买的,现在,我们家的牛已经发展到了60多头。”“以前放养靠天吃饭,现在靠规模化科学养殖,日子过得红红火火!”洛巴高兴地跟我们唠起了他的养牛经。

洛巴没想到,如今黄牛养殖的行情会这么好,在政府的帮助下,产业越做越大,效益非常可观,自己也成为村上的养牛大户。

和洛巴一样,阿巴汉也尝到了养牛的甜头,现在每天在牛圈里忙个不停,论养牛经验,村子里谁也比不过他。

“我也是养的牛多了才有了经验,之前我养的是当地牛,十个月下来,才长到100公斤左右,卖出的价格不太好,后来了解到黄牛品种好,质量好,价格高,就从甘肃进过来,这一改变还真不错,十个月就能长到300公斤左右,卖出去的价钱是以前当地牛的两倍以上。”阿巴汉说。

都兰村是茫拉乡的另一个村,目前全村58户,246人,牛头数已经从当初的“一人一牛”发展到了“一人多牛”,全村黄牛养殖数量达到450头。

“以前村里牛羊少,品种也少,有的牛养到七八个月才能卖3000元,现在养黄牛五六个月的小牛犊都能卖1万多元。”都兰村从2015年开始,每年向外出售70多头小牛犊,仅这一项收入就能达到70万元左右。

九月的贵南风吹麦浪,丰收的喜悦跃上群众眉梢。都兰村的周太加正在草场上放牧,看着牛一天天多起来,打心底里开心。

周太加一家五口人,曾是村上的建档立卡贫困户,2016年,通过产业扶贫项目,分到了5头牛,如今,发展到8头牛,期间他还向外出售了1头。

为了方便管理,村里轮流安排放牧员,一般是谁家有几头牛,谁就当几天放牧员。

“我们家有8头牛,所以这次轮到我放牧,我就放8天。”

“8头牛等于家里有10万元的存款。”村支部书记达保在一旁打趣道。

眼下,正是黄牛膘情最好的时候,周太加打算趁着中秋国庆再出售一头,还能赚一笔。

传统的养牛模式,不注重草地承载力,不注重草场环境,加剧了生态恶化,养殖的回报率不断下降。新时代,茫拉乡如何处理生态和牲畜的问题?

每年6月至11月各村民小组集中放养,冬春季节采取分户舍饲圈养的模式;

从封山禁牧、恢复植被入手,大搞植树造林、绿化家园活动,加强牲畜棚圈、贮草棚、围栏等畜牧业基础设施建设;

按需及时调整农业种植结构,配套种植青稞、豌豆、青贮玉米、燕麦、蚕豆面积达313公顷,占全乡水浇地面积的40%,扩大“粮改饲”面积、秸秆回收利用、有机肥还田,实行以农促牧、农牧互补的种养模式;

以家庭牧场、养殖合作社为载体,优化生产布局,黄牛养殖以村民小组集中放养和家庭牧场、养殖合作社、农户舍饲圈养为主……

行之有效的办法保护了草原生态环境,使茫拉河下游河谷两边退化植被得以休养生息,木格滩西边草原退化趋势得到遏制,全乡草原生态环境得到逐步恢复和改善,从根本上解决了人草畜三者之间的突出矛盾,实现了生态保护与经济稳定发展的双赢。

2019年底,全乡黄牛存栏数达6680头,畜种以本土杂交牛、黑白花奶牛、西门塔尔牛为主,黄牛存栏数比2015年的3500头,增长90.8%,年产牛犊和出栏收入达2240余万元,人均收入达2803元。预计2020年全乡黄牛存栏数达8400余头。

黄牛养殖已成为茫拉乡农牧民脱贫致富的主导产业,养牛带火了茫拉乡上13个村,也带富了这里的农牧民。如今的茫拉乡,路更宽了,环境更美了,村民更自信了,奔小康更有底气了……